최근게시물

후원금 안내

고객님의 작은 성의를 후원금을 보내주시면 감사하겠습니다.

온라인에 전시된 작품을 관람하시고 작품활동에 후원을 해주시기 바랍니다.

즐거운 관람 바랍니다.

※ 후원금은 작품활동에 사용되어 집니다.

후원금계좌 안내

신한은행 804 04 012017 예금주 박후동

후원금 10,000원 ~

세계의 공통어- 한국어

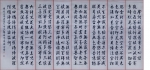

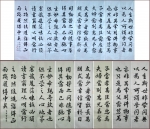

▒ 작품번호 : 931039

▒ 구 분 : dongg.com> 작품갤러리> 서예> 병풍

▒ 명 제 : 세계의 공통어

▒ 작품크기 :300*105cm

▒ 판매가격 : 판매가격 125억원정)

▒ 문의전화 : 054 749 6020. 010 3844 1500 2023. 6. 20 동계 박후동

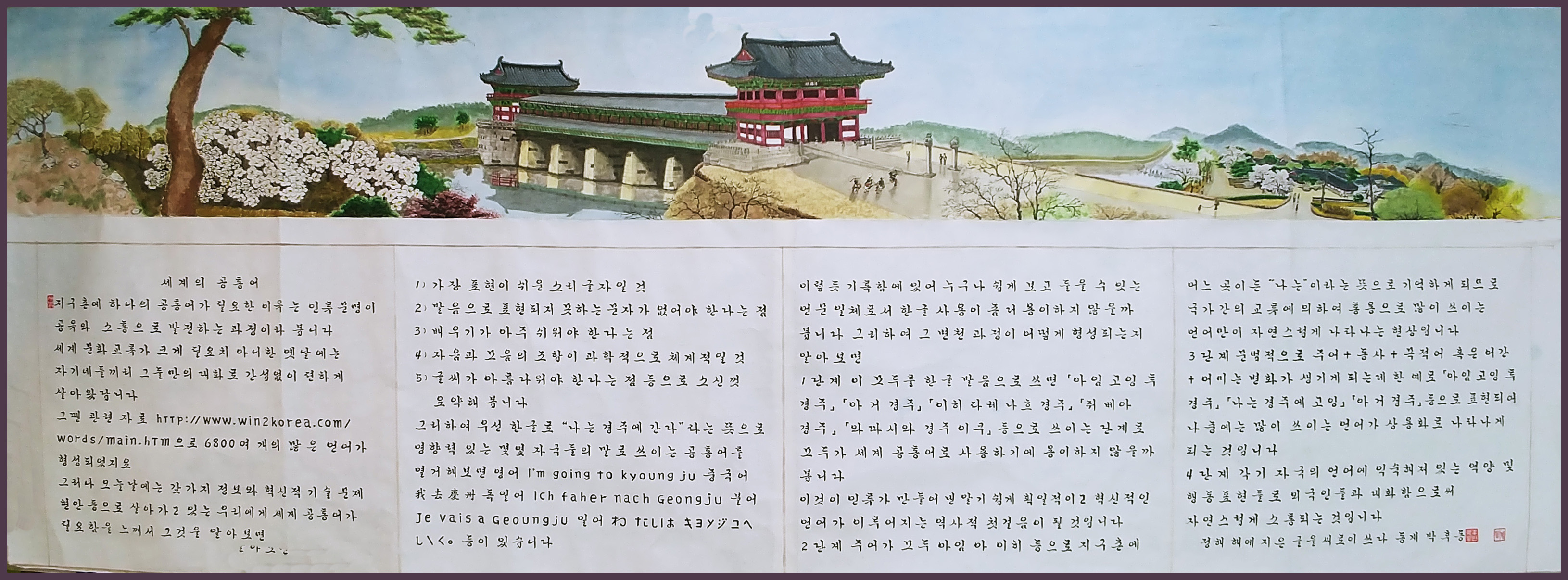

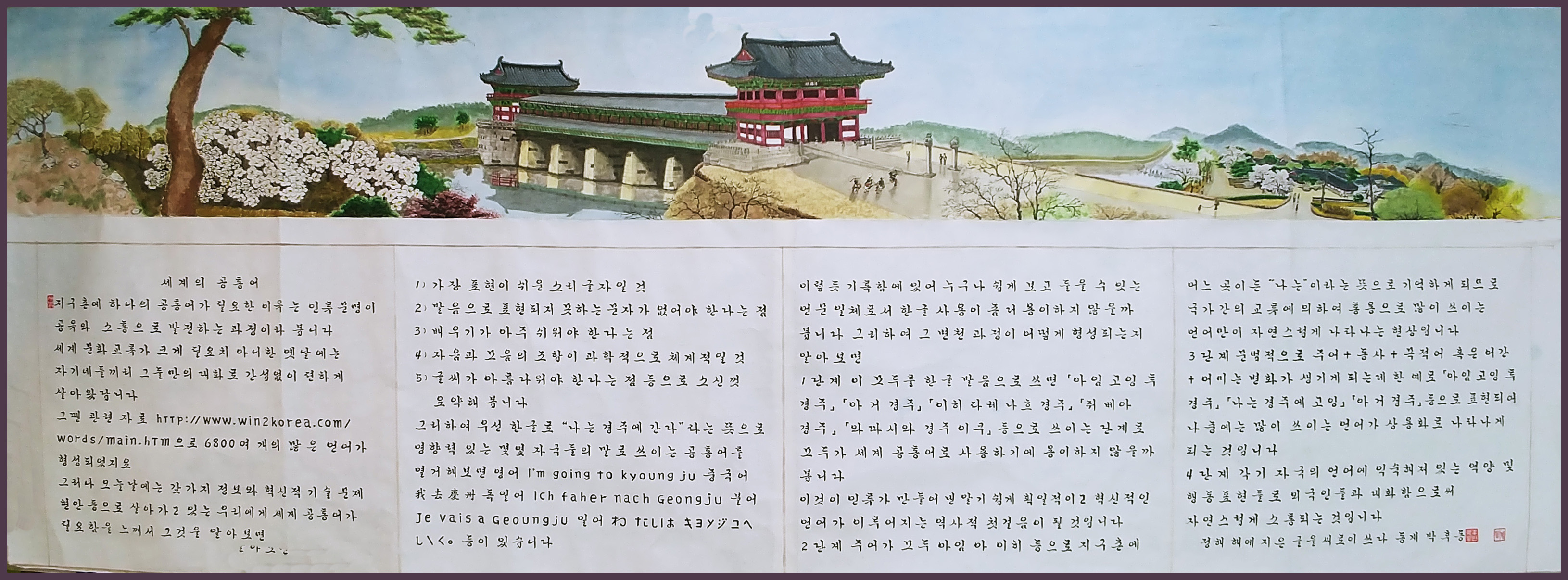

▒ 해 설 좌측은 반월성 중앙은 월정교 우측은 경주최부자 집

세계의 공통어지구촌에 하나의 공통어가 필요한 이유는 인류문명이 공유와 소통으로 발전하는 과정이라 봅니다.

세계 문화교류가 크게 필요치 아니한 옛날에는 자기네들끼리 그들만의 대화로 간섭없이 편하게 살아왔답니다.

그땐 관련 자료 http://www.win2korea.com/words/main.htm으로 6800여 개의 많은 언어가 형성되었지요.

그러나 오늘날에는 갖가지 정보와 혁신적 기술 문제 현안 등으로 살아가고 있는 우리에게 세계 공통어가 필요함을 느껴서 그것을 알아보면

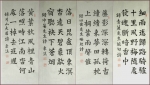

▒ 구 분 : dongg.com> 작품갤러리> 서예> 병풍

▒ 명 제 : 세계의 공통어

▒ 작품크기 :300*105cm

▒ 판매가격 : 판매가격 125억원정)

▒ 문의전화 : 054 749 6020. 010 3844 1500 2023. 6. 20 동계 박후동

▒ 해 설 좌측은 반월성 중앙은 월정교 우측은 경주최부자 집

세계의 공통어지구촌에 하나의 공통어가 필요한 이유는 인류문명이 공유와 소통으로 발전하는 과정이라 봅니다.

세계 문화교류가 크게 필요치 아니한 옛날에는 자기네들끼리 그들만의 대화로 간섭없이 편하게 살아왔답니다.

그땐 관련 자료 http://www.win2korea.com/words/main.htm으로 6800여 개의 많은 언어가 형성되었지요.

그러나 오늘날에는 갖가지 정보와 혁신적 기술 문제 현안 등으로 살아가고 있는 우리에게 세계 공통어가 필요함을 느껴서 그것을 알아보면

1> 가장 표현이 쉬운 소리글자일 것

2> 발음으로 표현되지 못하는 문자가 없어야 한다는 점

3> 배우기가 아주 쉬워야 한다는 점

4> 자음과 모음의 조합이 과학적으로 체계적일 것

5> 글씨가 아름다워야 한다는 점 등으로 소신껏 요약해 봅니다

그리하여 우선 한글로 “나는 경주에 간다”라는 뜻으로 영향력 있는 몇몇 자국들의 말로 쓰이는 공통어를 열거해보면 영어 I’m going to kyoung ju, 중국어 我去慶州, 독일어 Ich faher nach Geongju, 불어 Je vais a Geoungju 일어,,,,,등이 있습니다.

2> 발음으로 표현되지 못하는 문자가 없어야 한다는 점

3> 배우기가 아주 쉬워야 한다는 점

4> 자음과 모음의 조합이 과학적으로 체계적일 것

5> 글씨가 아름다워야 한다는 점 등으로 소신껏 요약해 봅니다

그리하여 우선 한글로 “나는 경주에 간다”라는 뜻으로 영향력 있는 몇몇 자국들의 말로 쓰이는 공통어를 열거해보면 영어 I’m going to kyoung ju, 중국어 我去慶州, 독일어 Ich faher nach Geongju, 불어 Je vais a Geoungju 일어,,,,,등이 있습니다.

이렇듯 기록함에 있어 누구나 쉽게 보고 들을 수 있는 언문 일체로서 한글 사용이 좀 더 용이하지 않을까? 봅니다. 그리하여 그 변천 과정이 어떻게 형성되는지 알아보면

1단계: 이 모두를 한글 발음으로 쓰면 「아임 고잉 투 경주」 「아거 경주」 「이히 파레 나흐 경주」 「줘 베아 경주」 「와따시와 경주 이쿠」 등으로 쓰이는 단계로 모두가 세계 공통어로 사용하기에 용이하지 않을까 봅니다. 이것이 인류가 만들어 낸 알기 쉽게 획일적이고 혁신적인 언어가 이루어지는 역사적 첫걸음이 될 것입니다.

2단계: 주어가 모두 아임. 아. 이히 등으로 지구촌에 어느 곳이든 “나는”이라는 뜻으로 기억하게 되므로 국가 간의교류에 의하여 통용으로 많이 쓰이는 언어만이 자연스럽게 나타나는 현상입니다.

3단계: 문법적으로 주어 + 동사 + 목적어 혹은 어간 + 어미는 변화가 생기게 되는데 한 예로 「아임 고잉 투 경주」 「나는 경주에 고잉」 「아 거 경주」 등으로 표현되어 나중에는 많이 쓰이는 언어가 상용화로 나타나게되는 것입니다.

4단계: 각기 자국의 언어에 익숙해져 있는 억양 및 행동표현들로 외국인들과 대화함으로써 자연스럽게 소통되는 것입니다.

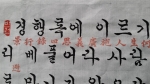

정해 해에 지은 글을 새로이 쓰다 동계 박후동

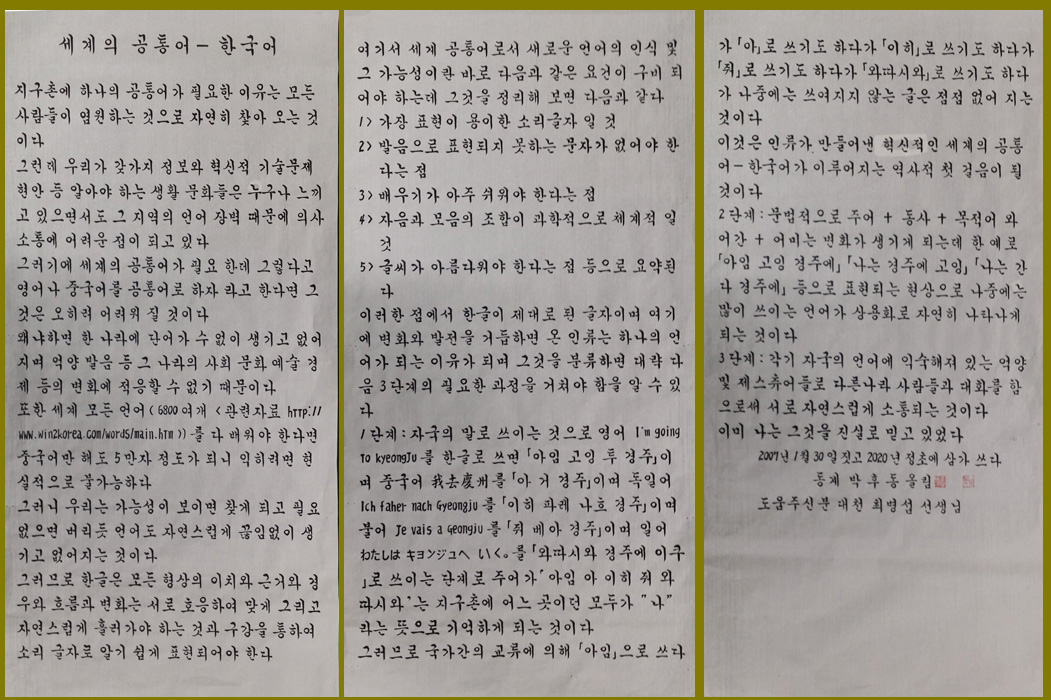

세계 공통어 – 한국어 (수정본 해설문)

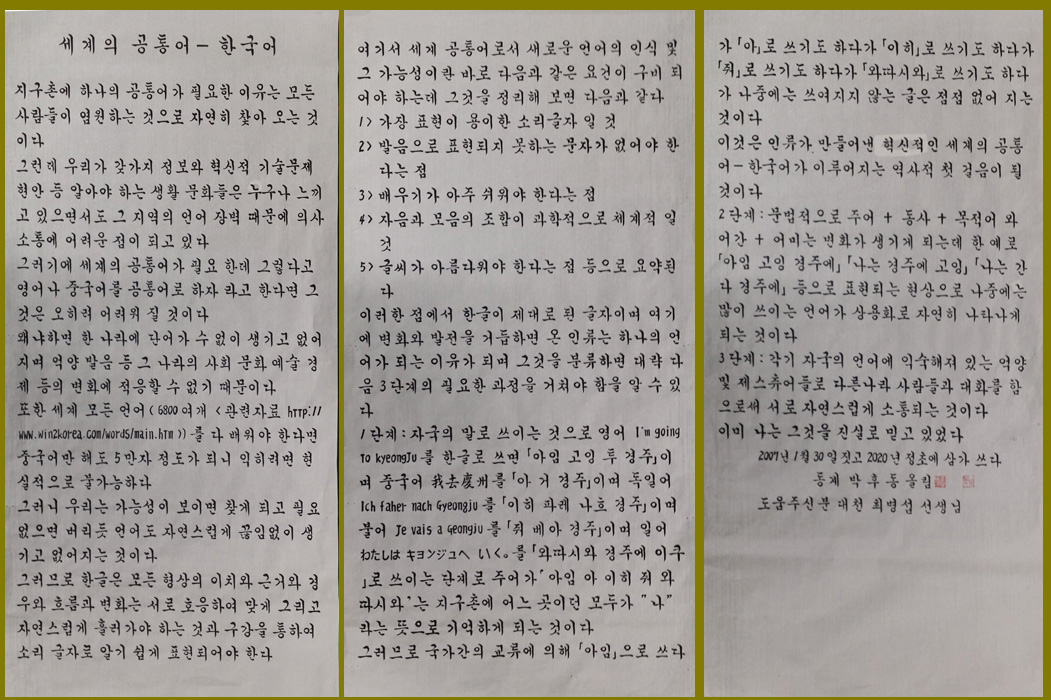

지구촌에 하나의 공통어가 필요한 이유는 모든 사람이 염원하는 것으로 자연히 찾아오는 것이다

그런데 우리가 갖가지 혁신적 기술문제 현안 등 알아야 하는 생활 문화들은 누구나 느끼고 있으면서도 그 지역의 언어 장벽 때문에 의사소통에 어려운 점이 되고 있다.

그러기에 세계의 공통어가 필요 한데 그렇다고 영어나 중국어를 공통어로 하자라고 한다면 언문일체로서 한글이 좀더 용이하지 않을까 조심스레 올려본다 또한 한 나라에 단어가 수 없이 생기고 없어지며 억양 발음 등 그 나라의 사회 문화 예술 경제 등의 변화에 적응할 수 없기 때문이다.

또한 세계 모든 언어(6800여개 )를 다 배워야 한다면 중국어만 해도 5만자 정도가 되니 익히려면 현실적으로 불가능하다 그러나 우리는 가능성이 보이면 찾게 되고 필요 없으면 버리듯 언어도 자연스럽게 끊임없이 생기고 없어지는 것이다

그러므로 한글은 모든 형상의 이치와 근거와 경우와 흐름과 변화는 서로 호응하여 맞게 그리고 자연스럽게 흘러가는 것과 구강을 통하여 소리글자로 알기 쉽게 표현되어야 한다 여기서 세계 공통어로서 새로운 언어의 인식 및 그 가능성이란 바로 다음과 같은 요건이 구비 되어야 하는데 그것을 정리해 보면 다음과 같다

1> 가장 표현이 용이한 소리글자 일 것

2> 발음으로 표현되지 못하는 문자가 없어야 한다는 점

3> 배우기가 아주 쉬워야 한다는 점

4> 자음과 모음의 조합이 과학적으로 체계적일 것

5> 글씨가 아름다워야 한다는 점 등으로 요약 된다이러한 점에서 한글이 제대로 된 글자이며 여기에 변화와 발전을 거듭하면 온 인류는 하나의 언어가 되는 이유가 되며 그것을 분류하면 대략 다음 3단계의 필요한 과정을 거쳐야 함을 알 수 있다

1단계 : 자국의 말로 쓰이는 것으로 I’m going to kyeongJu를 한글로 쓰면 『이임 고잉 투 경주』이며 중국어 我去慶州를 『아거경주』이며 독일어 Ich Faher nach GyeongJu를 『이히 파레 나흐 경주』이며 불어 Ju vais a GeongJu를 『줘 베아 경주』이며 일어 ******** 『와따시와 경주에 이쿠』로 쓰이는 단계로 주어가 “아임 아 이히 줘 와따시와“는 지구촌에 어느 곳이던 모두가 ”나“라는 뜻으로 기억하게 되는 것이다 그러므로 국가 간에 교류에 의해 『아임』으로 쓰이다가 『아』로 쓰이다가 『이히』로 쓰이다가 『줘』로 쓰이다가 『와따시와』로 쓰기도 하다가 나중에는 쓰여지지 않는 글은 점점 없어지는 것이다이것은 인류가 만들어 낸 혁신적인 세계의 공통어 – 한국어가 이루어지는 역사적 첫 걸음이 될 것이다.

2단계 : 문법적으로 주어 + 동사+ 목적어와 어간 + 어미는 변화가 생기게 되는데 한 예로 『아임 고잉 투 경주』 『나는 경주에 고잉』 『나는 간다 경주에』 등으로 표현되는 현상으로 나중에는 많이 쓰이는 상용화로 자연히 나타나게 되는 것이다

3단계 : 각기 자기의 언어에 익숙해져 있는 억양 및 제스츄어들로 다른 나라 사람들과 대화를 함으로써 서로 자연스럽게 소통되는 것이다이미 나는 그것을 진실로 믿고 있었다

2007년 1월 30일 짓고 2020년 정초에 쓴 것을 2021년 11월 12일 수정하여 제본으로 쓰다 동계 박후동올림

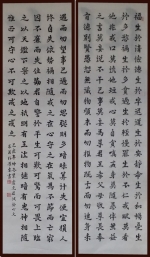

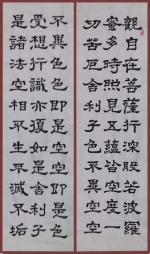

▒ 작품번호 : 931039

▒ 구 분 : dongg.com> 작품갤러리> 서예> 병풍

▒ 명 제 : 세계의 공통어 - 한국어

▒ 작품크기 :70*135cm*5

▒ 판매가격 : 판매가격 100억원(수정본) 평가 가격 내용 근거 : 반도체로 세계 1위로 어마 어마한 판매실적 금액보다 실 생활

언어가 더 필요함으로 이것을 가격으로 평가 하기는 속되고 어렵다고 봅니다. 후세에 아마 억년에 값의 대가를 이해하게 될 것

▒ 문의전화 : 054 749 6020. 010 3844 1500

▒ 해 설

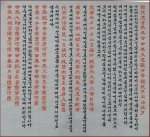

세계 공통어 – 한국어(원본)

지구촌에 하나의 공통어가 필요한 이유는 모든 사람이 염원하는 것으로 자연히 찾아오는 것이다

그런데 우리가 갖가지 혁신적 기술문제 현안 등 알아야 하는 생활 문화들은 누구나 느끼고 있으면서도 그 지역의 언어 장벽 때문에 의사소통에 어려운 점이 되고 있다.

그러기에 세계의 공통어가 필요 한데 그렇다고 영어나 중국어를 공통어로 하자라고 한다면 그것은 오히려 어려워 질 것이다 왜냐하면 한 나라에 단어가 수 없이 생기고 없어지며 억양 발음 등 그 나라의 사회 문화 예술 경제 등의 변화에 적응할 수 없기 때문이다.

또한 세계 모든 언어(6800여개 )를 다 배워야 한다면 중국어만 해도 5만자 정도가 되니 익히려면 현실적으로 불가능하다 그러나 우리는 가능성이 보이면 찾게 되고 필요 없으면 버리듯 언어도 자연스럽게 끊임없이 생기고 없어지는 것이다 그러므로 한글은 모든 형상의 이치와 근거와 경우와 흐름과 변화는 서로 호응하여 맞게 그리고 자연스럽게 흘러가는 것과 구강을 통하여 소리글자로 알기 쉽게 표현되어야 한다

여기서 세계 공통어로서 새로운 언어의 인식 및 그 가능성이란 바로 다음과 같은 요건이 구비 되어야 하는데 그것을 정리해 보면 다음과 같다

1> 가장 표현이 용이한 소리글자 일 것

2> 발음으로 표현되지 못하는 문자가 없어야 한다는 점

3> 배우기가 아주 쉬워야 한다는 점

4> 자음과 모음의 조합이 과학적으로 체계적일 것

5> 글씨가 아름다워야 한다는 점 등으로 요약 된다이러한 점에서 한글이 제대로 된 글자이며 여기에 변화와 발전을 거듭하면 온 인류는 하나의 언어가 되는 이유가 되며 그것을 분류하면 대략 다음 3단계의 필요한 과정을 거쳐야 함을 알 수 있다

1단계 : 자국의 말로 쓰이는 것으로 I’m going to kyeongJu를 한글로 쓰면 『이임 고잉 투 경주』이며 중국어 我去慶州를 『아거경주』이며 독일어 Ich Faher nach GyeongJu를 『이히 파레 나흐 경주』이며 불어 Ju vais a GeongJu를 『줘 베아 경주』이며 일어 ******** 『와따시와 경주에 이쿠』로 쓰이는 단계로 주어가 “아임 아 이히 줘 와따시와“는 지구촌에 어느 곳이던 모두가 ”나“라는 뜻으로 기억하게 되는 것이다 그러므로 국가 간에 교류에 의해 『아임』으로 쓰이다가 『아』로 쓰이다가 『이히』로 쓰이다가 『줘』로 쓰이다가 『와따시와』로 쓰기도 하다가 나중에는 쓰여지지 않는 글은 점점 없어지는 것이다

이것은 인류가 만들어 낸 혁신적인 세계의 공통어 – 한국어가 이루어지는 역사적 첫 걸음이 될 것이다.

2단계 : 문법적으로 주어 + 동사+ 목적어와 어간 + 어미는 변화가 생기게 되는데 한 예로 『아임 고잉 투 경주』 『나는 경주에 고잉』 『나는 간다 경주에』 등으로 표현되는 현상으로 나중에는 많이 쓰이는 상용화로 자연히 나타나게 되는 것이다

3단계 : 각기 자기의 언어에 익숙해져 있는 억양 및 제스츄어들로 다른 나라 사람들과 대화를 함으로써 서로 자연스럽게 소통되는 것이다이미 나는 그것을 진실로 믿고 있었다

2007년 1월 30일 짓고 2020년 정초에 삼가 쓰다 동계 박후동올림- 끝-

* 이 작품은 아마도 먼날에 알게 될 것입니다.

* 한글이 얼마나 뛰어날까? 그 해답은 한 예로

중국 유학생과 미국 유학생이 열심히 인터넷을 하고 있는데 유독 한국 유학생은 무언가 예유롭게 놀면서 쉬고 있었다. 그래서 물어봤더니 그걸 단 몇 초 만에 끝냈다고 했다. 그럼 "왜 그렇게 빠른가?' 를 알아 보니 세종대황이 지으신 훈민정음의 한국어 때문이라고 했다음!! 그래서 지식인. 학자들이 공통어라는 견해가 있었구나 싶다,* 작품의 동기 이미 지구촌에 많은 학자 ‧ 지식인들에 의하여 ‘세계의 공통어 – 한국어’가 될 것이라는 주장에 대하여, 작자의 소신은 아마도 5천~1억년 후면 작품 제목 ‘세계의 공통어 – 한국어’에 그 필요성 유발과 예상 진행과정 등을 사실적으로, 이미 20~30년 전에 생각하여 구체화한 예언서술 작품입니다. * 우리는 한글이 있었기 때문에 “세계 선진국 대열에 설 수 있다”라는 긍지로 성군(세종대왕)의 어렵고 힘든 보살핌을 기억할 것입니다.그래서 세계의 공통어가 될 수 있다는 그 이유는 아래의 '훈민정음과 훈민정음체'를 읽어 보시면 충분히 이해가 될 것 같아 이 글을 올려 봅니다. 감사합니다. 2020. 1. 6 동계 박후동

해설 : 훈민정음과 훈민정음체가.

訓民正音에 대하여

1.훈민정음이란?세종이 직접 계획하고 집현전 학사들의 도움으로 만든 우리겨레 최초로 만든 문자의 뜻은 다음 네 가지로 나누어 설명할 수 있다

첫째. ‘백성을 가르치는 바른 소리’라는 뜻이다.

둘째. 세종이 창제하고, 우리 민족이 사용할 문자 체계를 이르는 말이다. 한글과 같은 의미로

쓰이는 말이다.

셋째. 이라는 핵의 제목이다.

넷째. . 곧 해례본을 말하는 것으로, 과 에 기록된

창제 목적과, 이론적 해설 내용과 그 체계 등을 적은 책을 말한다.

가) 은 “백성을 가르치는 바른 소리“라는 뜻이다.세종의 문자 창제의 목적과 정신이 정확히 드러나는 말이며

이 말은 분석하면 ‘백성을’ ‘가르치는’ 바른‘ ’소리’로 나눌 수 있다.‘백성을’이란 말은 언어와 문자가 인류 모두에게 두루 사용해야 한다는 보편적인 가치와 지향할 정신을 말한다.

언어와 문자가 특권층이나 기득권층을 위한 것이 아닌, 모든 사람이 편하게 통용할 수 있다는 문자사용의 가장 이상적인 대상을 가리키는 말이다.

‘가르치는’이란 말은 어리석은 백성들에게 쉬운 글자를 만들고, 그 글자를 적극적으로 가르치고 일깨워줘 일상의 삶이 변화되게 하려는 의도를 말한다.

‘바른(正)’이란 말은 지금까지 써 왔던 우리말과 그 말을 가록했던 한자와 한문이 서로 소통이 되지 않아 백성들이 자기의 생각과 의사를 자유롭게 표현하기 어려웠다는 점을 전제하는 말이다.

따라서 배우기 쉽고 쓰기 편안한 문자가 반드시 필요하였을 것이다.

세종은 백성의 삶이 어렵고 힘든 것은 말과 글이 맞지 않아 일어나는 현상이라 여겼다.

그릇됨이나 불확실한 점이 전혀 없는, 정확하고 올바른 문자를 만들 것을 계획하고 다짐하였다. 그렇기 때문에 .바른(정)‘이란 우리말을 기록할 (훈민정음)이 현하고 올바르며, 그로 인하여 혼란이 전혀 일어나지 않는 문자라는 사실을 널리 알리려는 의도가 담겨있는 것이다.

‘소리(音)’란 말은 우리말은 담은 새로 만들어진 글자, 곧 (훈민정음)은 초성 17자음 중성 11모음. 그리고 종성이 합하여 하나의 독립된 소리를 이루는 소리글자임을 천명한 말이다. 다시 말해서 (훈민정음)의 28 자모는 각각의 음소들이 모여 낱개의 말소리를 이루게 되고. 그 말소리를 글자로 옮긴 것이 (훈민정음)이라는 것을 이르는 말이다. 그렇기 때문에 우리말을 소리글자(표음문자)라고 말하는 것이다.그러면 세종은 새 문자 (훈민정음)을 창조해 놓고 왜 ‘문자 창제’나 ‘글자를 만들다’라고 하지 않고 ‘정음’ 곧, 바른 소리라고 했을까?

명칭의 유래에 대한 전거나 기록이 전혀 없어 다만 짐작할 따름이지만. 드러난 명칭의 의미를 알면 그렇게 한 까닭을 알 수 있다.

세종은 새롭고. 완벽하고, 혁명적인 문자를 창제했으면서 (훈민정음)이란 너무나 의외의 명칭을 사용하였다.

세종의 의도가 엉뚱하다는 생각을 지울 수 없다 그러나 여기에 세종의 슬기롭고 탁월한 예지가 숨어 있음을 알 수 있다

만약에 (훈민정음)의 명칭으로 ‘정음’ 대신 ‘문자’와 ‘글자’를 사용했다면, 그 말들은 한자 ‧ 한문에 대한 대립된 개념이 담겨있다고 생각할 수 있을 것이다. 그렇기 때문에 국제적인 마찰과, 시대적인 반발을 의식하여 ‘정음’이 라고 부드럽게 표현한 것이다.

‘정음‘은 ’바른소리’ 라는 뜻이다. 우리말을 바르게 적는다는 의미와 함께 ‘와전된 한자음을 바르게 기록하기 위한 소리’ 라는 의미가 내포되어 있다. 그래서 ‘정음’은 우리말과 한자어의 발음을 적는 문자기호라는 사실을 천명한 것이라 여겨진다. 이것은 세종의 지혜와 슬기였다.

나) 세종25년에 완성된 문자 (훈민정음)으로, 우리 겨레가 사용할 문자를 이르는 말이다.최초의 으로, 우리 겨레가 사용할 문자를 이르는 말이다최초의 필사본은 세종이 우리말을 기록할 문자의 창제를 계획한 뒤 십 수 년 동안 직접 연구하여. 그가 의도한 대로 세종 25년에 완성되었다.

다) 세종28년(1446년) 음력 9월 상한(上澣)에 반포된 한문으로 기록된 해설서로서 책 제목의 이름이다.

(훈민정음) 은 책 표지에 ‘訓民正音’이라고 기록되어 있다. 첫 면 내제(內題)로 ‘훈민정음헤례가 기록되어 있고, 그리고 책의 맨 마지막 면에도 ’訓民正音‘이라는 제목이 기록되어 있다

라) 세종이 세종28년(1448년) 9월 상한에 창제한 문자, 의 이론적인 체계를 기록한 모든 내용을 말한다.1책 33장 66면 목판본의 저술인데, 과 가 수록된 유일한 책으로 일명 《훈민정음》 이라 부른다. 정음에는 세종의 문자 창제 목적과 정신을 담은 와 새 글자의 음가와 운용법을 간단하게 설명한 가 수록되어 있다. 그리고 이 책 저술의 중심 부분의 에는 제자원리와 초 ‧ 중 ‧ 종의 해설과, 글자가 이뤄지는 원리를 설명한 , , , , , 가 실려 있다. 그리고 정인지가 지은 서문이 있고, 그의 관직과 성명이 함께 기록되어 있다.

2. 《훈민정음》 창제 기원에 대한 여러 학설《훈민정음》의 창제 원리를 종합하여 기록한 책. 곧 《훈민정음》 이 발견되기 전에는 조《선왕조실록》 에 수록된 , 이 두 판본만 있었다. 이 두 판본에는 《훈민정음》의 중심 부분인 가 없기 때문에 체자원용에 대하여 전혀 알 수 없었다.1940년 경상북도 안동에서 《훈민정음》 이 발견되기 전까지 《훈민정음》 자모의 제자원리와 문자 자형의 기원에 대한 주장은 혼란스러울 정도로 난무하였다.

가) 창살 무늬설《훈민정음》의 자모는 한옥의 창살 무늬를 보고 만든 것이라는 설이다. 《훈민정음》은 아음 ㆁ(옛이응)과, ·후음 ㆆ(여린 히읗). ㅇ. ㅎ을 제외한 모든 자음은 직선 연결되어 이루어 졌다. 그리고 치음을 제외한 아음, 설음, 순음은 모두 직각을 이루고 있다. 따라서 창살 무늬와 흡사한 것처럼 보여 주장한 엉뚱한 생각이다.

나) 자방고전(字倣古篆)설《훈민정음》의 글자 형태는 전서를 모방해서 만들었다는 설이다. 세종28년 12월조에 보면 ‘상형이자방고전(上刑而字倣古篆) 이라고 기록되어 있다. 해석하면 ’글자는 고전을 본떠서 만들었다‘라는 뜻이다. 실제로 한문 서예의 전서는 곧고 바른 획선이 많으며, 직각을 이루는 결구의 자형이 많다. 그리고 좌우 대칭적인 구조를 결구의 원칙으로 삼는 서체이다. 세종대 당시는 붓글씨가 일상에서 이뤄지던 시기였다.

따라서 기록문자의 서사 원칙이 중국 한문에 바탕을 두었기 때문에 전서라는 서체가 들어가게 된 것이다. 그 결과 ’상형이자방고전이란 말이 쓰이게 된 것이다.

名曰訓民正音. 象形而字倣古篆, 因聲而音叫七調, 三極之義, 二氣之妙, 莫不該括(세종25년 12월조) 예절. 로인 > 노인. 니르고저 > 이 고저 와 같은 경우이다.

파) 《훈민정음》의 서사법《훈민정음》은 음소문자로 창제 되었지만 알파벳처럼 풀어쓰기가 아니고 모아쓰기를 규정으로 삼아 마치 음절 문자처럼 쓰도록 하였다. 《훈민정음》의 모아쓰기는 한자의 반절 발음표기법의 영향이 컸다고 보는 사람들이 많다. 당시에 상용하던 문자 체계는 한자와 한문이었다. 따라서 한문 서사법의 영향을 받지 않을 수 없었다. 그 결과 《훈민정음》은 모아쓰기 원리로 종성. 곧 받침을 만들어 지는 결과를 낳게 된 것이다.

1) 세로쓰기 [종서법]《훈민정음》의 서사법은 가로쓰기가 아니고 세로쓰기[종서]였다. 근대 이전 동양 여러 나라의 한문의 사서법은 세로쓰기를 원칙으로 하고 있었다. 다만 서예에서 액자 글씨를 쓸 때 우축에서 좌측으로 쓰는 가로쓰기[횡서] 방식이 있었으나 일상의 기록은 모두 종서를 했다. 이것은 서사도구의 영양으로 볼 수 있다. 붓을 사용하여 글씨를 쓰려면 세로쓰기. 곧 종서이어야 원활하게 쓸 수 있기 때문이다.

2) 이어쓰기 《훈민정음》이 반포될 당시의 문장 쓰기 방식은 띄어쓰기를 하지 않는 이어서 쓰기 방식이었다. 이것은 한문서예의 이어쓰기를 받아들여 적용한 서사법이었다. 그 당시에는 문장을 쓰는 필사방법을 이용한 붓을 이용한 서예였다. 그렇기 때문에 특히 서예를 할 때에는 띄어쓰기보다 이어쓰기를 더 많이 했는데 이것은 이어쓰기가 훨씬 효과적이었기 때문이었다.근대의 문법이 등장하여 단어의 개념과 띄어쓰기의 원칙이 정착되기 전까지 우리 한글의 모든 기록 문서의 서사법은 이어쓰기가 원칙이었다.

2). 《훈민정음》의 명칭세종 28년 1446년 《훈민정음》이 반포된 이후. 600년 가까이 나라의 말로 쓰였다. 험난한 역사의 흐름 속에서 그 과정에 따라 수많은 험로를 걸어올 수밖에 없었다. 그 명칭도 시대의 변화와 힘께 다양하게 불러 왔다.

세종이 그 어려운 역경을 견디고 창제한 《훈민정음》의 창제정신을 후대 왕들은 이어가지 못했다. 계유정난과 사육신 사건을 거치면서 세조의 반대편에 섰던 집현전 학사들이 큰 화를 입었다.

왕위를 찬탈한 세조는 즉위 초 훈민정음을 중시했으나 세월이 흐르면서 세종의 최대 업적 《훈민정음》과 관련이 많은 부서 집현전과 정음청을 폐쇄하고 말았다. 《훈민정음》도 마찬가지로 더 이상 발전하지 못하고 창제 이전의 한자 ‧ 한문의 시대로 되돌아가고 말았다.《훈민정음》의 다양한 명칭을 살펴보면 그 험난했던 시련의 길을 짐작할 수 있다.

첫째. 훈민정음이다.‘훈민정음’이란 말을 처음 사용산 것은 세종 25년(1443년12월 29일 조이다. 이 외에도 제목. . 신숙주의 서문 등에 기록되어 있다.癸亥洞 略揭例義以示之. 名曰訓民正音《훈민정음》이란? 세종이 직접 계획하고 집현전 학사들의 도움으로 만든 우리 민족 최초로 만든 문자이다.《훈민정음》의 뜻은 다음 네 가지로 나누어 설명할 수 있다.

첫째. ‘백성을 가르치는 바른 소리라“는 뜻이다.

둘째. 세종이 창제하고. 우리 민족이 사용할 문자 체계를 이르는 말이다.

셋째. 《훈민정음》이라는 책의 제목이다.

넷째. 《훈민정음》. 곧 해례본을 말하는 것으로 과 에 기록된 이론적 해설 내용과 그 체계를 이르는 말이다.둘째. 정음이다.《훈민정음》 에 있는 판심의 판심제로 가 기록되어 있다. 《훈민정음》이 반포된 뒤에 《훈민정음》을 줄여서 이라 불렀다. ‘정음’은 《훈민정음》의 또 다른 이름이다.

我殿下創制正音二十八字셋째. 언문이다.《훈민정음》이 참되고 반포하는 과정에서 ‘언문’이라는 명칭은 널리 쓰였다. 요즈음 우리들이 생각하는 것처럼 낮추어 부르는 이름은 아니었다. 한문본의 글을 우리말로 번역하는 경우에 ‘언해’ 또는 ‘언서’라는 용어를 사용하였다. 세종25년(1443년) 12월 29일 조의 기록이다.

是月 相親制諺文二八字基字 倣古篆세종 26년 1444년) 1월 20일 최만리와 갑자상소 6인이 올린 상소문에도 ‘언문’ 이라는 말이 나온다.

神燈伏覩諺文制作 至爲神妙 創物運智 夐出天古넷째. 언서이다.언문으로 기록된 책이나 글자를 말하며. 우리말을 낮추어 부르는 이름이다.

다섯째. 한글이다.오늘날 가장 널리 쓰이는 우리말 이름이다. ‘한글’이란 말은 ‘한[大]. 하나[一]와 ’글[文]‘이 만나 이뤄진 이름으로. ’오직 하나뿐인 크고 위대한 첫째가는 글‘ 이라는 뜻이다. 1910년 주시경 선생에 의해 널리 퍼졌다. 1913년 신문관에서 발행한 어린이 잡지 의 끝에 횡서로 ’한글‘이라는 제목을 붙였다.

주시경은 1913년 조선어문회에서 ‘배달글 음’을 ‘한글모’ 로 바꾸었고 1914년에는 ‘조선어강습원’을 한글배곧’으로 고쳐 불렀다. 그리고 1927년 조선어학회에서 발간한 잡지의 제목이 이었다.

여섯째. 반절이다.중국 한자어의 경우 발음을 적을 때 반절법을 사용하여 그 음을 기록하였다. 예를 들어 ‘동’ 자의 경우 덕홍절이라 쓰면. 덕 자에서는 초성 ‘ㄷ’을 취하고. 홍 자에서는 중성[모음]과 종성{받침} ‘ㅗ’ 와 ‘ㅎ’을 취하면 ㄷ + ㅎ = 동으로 읽고 쓰는 한자 표기법이다.

일곱째. 가갸글이다.한글을 공부할 때 처음 따라하는 말이 ‘가갸’이기 때문에 한글을 ‘가갸글’이라고 불렀다.

여덟째. 암클‘여자들만이 쓰는 글’이라는 뜻으로 한글을 비하하여 부르는 이름이다 그 당시 사회의 퇴폐적인 모습을 보여주는 쓸쓸한 명칭이다.

아홉째. 아햇글이다.‘아이들이 쓰는 글’이라는 뜻으로 한글을 낮추어 부르는 이름이다.

열째. 한국어이다.‘나라의 말과 글’이라는 뜻이다. 우리말 한글의 대외적으로 부를 때 쓰는 이름이다.

열한쩨. 국자이다.‘국가에서 사용하는 문자’ 라는 뜻이다. 글보다 글자를 더 강조하는 의미가 담겨 있다.

열두째. 국문이다.‘국가에서 사용하는 글’이라는 뜻이다. 국자와 같은 의미로 쓰이는 말이며. 글자보다 글을 더 강조한다는 의미가 담겨 있다.

열셋째. 국어이다.한글의 다른 이름으로 ‘나라의 말’ 이라는 뜻이다. 대내적으로 부를 때 쓰이는 이름이다. 오늘날 학교 현장에서 두루 쓰이는 한자말의 우리말 이름이다.

열넷째. 국서이다.국가에서 사용하는 글씨 또는 글자를 말한다. 기록에 더 비중을 둔 명칭이다.

열다섯째. 조선어이다.개화기 이후로 조선의 국호를 따서 널리 쓰였던 이름이다. 와 등이 그 예이다. 말과 글자를 함께 이르는 명칭이다.

열여섯째. 조선글이다.조선어와 같은 의미로 쓰이는 이름이다.

열일곱째. 우리글이다.‘우리들이 쓰는 글’의 준말이다. 한글은 우리 모두의 글이라는 뜻으로 쓰이는 이름이며. 글자에 더 비중을 둔 명칭이다.

열여덟째. 우리말이다.‘ 우리들이 쓰는 글’의 준말이다. 우리글과 같은 의미로 쓰이는 이름이다.나. 《훈민정음》에 대하여1. 한글 서체 《훈민정음》의 변천 과정.가) 《훈민정음》 서체의 시작《훈민정음》. 곧 한글은 우리민족이 이룬 모든 문화 가운데 가장 으뜸이 됨은 물론 세계 최고의 기록 문화이다. 다시 말해 문자의 모든 면에서 최고의 가치가 있는 문자이다.

생성 과정에서의 사상적인 근거. 문자의 자모형태의 과학성. 모든 음성을 문자할 수 있는 자질. 문자의 가장 보편적 역할인 익히기 쉽고 쓰기 쉬운 점 등 문자로서의 최고의 가치가 있는 세계 최첨단의 문자 유산이다. 《훈민정음》이야말로 우리 겨레가 세계 모든 열방을 향해 자랑할 수 있고. 실제로도 최고의 가치가 있다고 자신 있게 말할 수 있는 문자 언어인 것이다.《훈민정음》. 곧 한글은 비교적 짧은 역사 속에서 발전에 발전을 거듭해 왔다. 지금으로부터 574년 전에 있었던 《훈민정음》의 반포는 문자 예술인 서예. 곧 새로운 손 글씨의 시작을 알리는 경천동지할 핵폭탄 같은 예술 장르가 되었다. 오늘날의 그 어떤 정치적 사건보다 더 충격적인 언어와 문자의 혁명적 사건이었다. 특별히 동양 서예술사의 신 지평을 연 새로운 서체의 경이적인 등장이며. 독창적인 형태미를 자랑하는 최고의 문자에 서예술의 탄생을 알리는 신호탄이 되었다.동양의 서예술은 오체 곧 전서. 예서. 해서. 행서. 초서로 이뤄져 있다.

중국 고대의 결승분자와 휘호문자로부터 문자의 형태를 갖춘 이후 은대의 갑골분자. 은 ‧ 주 대의 종성 금문 곧 .대전 .진대 소전. 한 대의 팔분 곧 예서와 복간과 장초. 위진남북조 시대의 북위 해서와 진국의 행서. 당대의 해서와 행초서의 형태로 왕조가 바뀌면서 서체도 함께 변화 발전하였다.《훈민정음》의 에 기록된 문자는 창제될 때부터 서예를 바탕으로 만들어졌다.

마음의 생각과 뜻을 서사하여 기록으로 남기기 위한 예술이 서예이다. 그렇기 때문에 서예의 필사의 방법이 훈민정음의 창제와 반포 과정에서 쓰였다는 것은 큰 의미가 있다 하겠다.

우리 문자 한글은 《훈민정음》을 만들려는 시작 단계부터. 만드는 중간 과정. 그리고 완전히 완성된 뒤에도 우여곡절을 많이 겪고 반포 되었다. 당시는 한자 문자 시대여서 조선의 사대부 양반들은 하자의 사용이 오히려 편하고 좋았을지도 모른다. 따라서 《훈민정음》의 창제는 당시 지식층들에게는 납득할 수 없는 불필요하고. 쓸 데 없는 일이라고 여겼을 것이다.그런 시대적인 사회 문위기 속에서는 새로 만든 문자. 곧 《훈민정음》이 공식적인 문자로 인정받을 수 없었다.

더구나 일상에서의 원활한 사용은 전혀 기대할 수조차 없었다. 대부분의 식자층에서 《훈민정음》을 벽안시할 때에도 《훈민정음》은 고요히 물 흐르듯 조금씩 민중의 문자로 자리를 잡아가고 있었다.

철저하게 외면당하는 현실을 딛고. 한자와 대립하면서 우리말에 꼭 맞는 우리문자로. 일반 평민들의 인정을 받으며 발전해 왔던 것이다. 그런 상황에도 불구하고 일부 의식 있는 문학가들. 곧 상강 정철. 교산 허균. 고산 윤선도. 서포 김만중. 노계 박이로 등의 학자들은 위대한 한글 문학작품을 많이 남겼다. 이 분들이야말로 참으로 위대한 민족의 선각자들이라 말할 수 있을 것이다.

미리 예상했듯이 거의 모든 양반들은 《훈민정음》에 대하여 무관심 일변도였다. 아니 한글을 천대하는데 그치지 않고. 일상에서 그 글씨를 사용하거나 써서 예술작품을 만드는 사람들까지도 천대하고 그 가치를 폄하였던 것이다.《훈민정음》이 창제되기 전 말과 글이 맞지 않아서 오는 피해는 엄청나게 컸을 것이다. 그 손해는 차치하고라도 전달조차 못하는 데서 오는 민중들의 답답함과 심리적 갈등은 말로 할 수 없을 정도로 심했다.

언어와 문자의 불협화음은 문화의 계승과 발전을 막고. 사회적인 신분의 차이에 따른 갈등을 심화 시키고. 나아가 나라의 분열로 연결되어 국가의 몰락에까지 영항을 미칠 수가 있는 것이다.

전술한 것처럼 조선의 네 번째 왕인 세종대왕은 한자의 음운에 대한 해박한 지식이 있었던 임금이었다. 다시 말하면 중국의 운서 에 대한 연구에 심혈을 기울여. 이미 그 분야 연구에 최고의 권위자가 되었던 진정한 현군이었다. 그 결과 음운학적으로. 음성학적으로. 사상적으로. 체계적으로 완벽한 산물인 《훈민정음》이 탄생될 수 있었던 것이다.

역사적으로 큰 사건은 임금의 이름만을 빌린 경우가 대부분이지만. 세종이 만든 《훈민정음》. 곧 ‘한글’은 그렇지 않았다. 거의 모든 과정이 대왕의 철저한 계획 아래 이뤄졌던 것이다. 학문적 배경. 사상적 배경. 음성과 음운의 연구 과정. 원리의 적용 및 음운이 분석과정. 끝으로 완벽한 검토와 활용을 거쳐 완성되었다.

세종은 《훈민정음》이 모든 시험과정을 통하여 흠이 전혀 없다는 사실을 확신했다. 국제 정체 곧 중국과의 관계까지도 합리적으로 판단한 뒤에 마침내 세종 28년(1446년) 음력 9월 상한에 반포하게 되었던 것이다.

오늘날 우리들이 국경일로 지키는 한글날은 10월 9일이다. 하지만 에도. 그 어떤 자료에도 10월 9일 반포했다는 기록은 없다. 다만 앞의 기록처럼 음력 9월 상한. 곧 음력 상순에 반포했다는 기록뿐이다. 정확한 반포 날짜가 그렇게 중요한 것은 아니다. 하지만 역설적으로 절대 군주의 왕정 시대에 그런 내용을 정확히 기록할 수 없는 상황은 어떻게 설명할 것인가? 일방적으로 ‘너희는 알 필요 없어’ 라고 일축하면 끝나는 문제인가?

나) 한글 서체의 발전《훈민정음》의 문자적인 발전과 한글 서예의 예술적인 발전은 서로 반비례하여 진행 되었다. 세종의 승하 후 문종도 병약하여 즉위 3년 만에 승하하고 말았다. 이어 12세 등극한 어린 단종은 2년 만에 수양대근의 쿠테타로 폐위되고. 어어 유배된 뒤 수양대군의 자객에 의해 살해되었다. 단종의 복원운동을 인해 사육신을 포함하여 수많은 관련자들이 처형당하거나 유배되었다.세조는 자신의 반대세력이 《훈민정음》의 창제에 관여한 집현전 학자들이 많다는 이유로 《훈민정음》의 활용에 관심을 보이지 않았다. 이러한 역사적 배경 속에서 기득권과 사대부들은 한자 ‧ 한문에 더욱 깊게 심취되어 한문학과 사상의 연구는 더욱 심화시켜 나갔다.한편 세상 최고의 문자 《훈민정음》의 사용은 도외시되고. 한문학에 밀려 쇠퇴의 길을 걸을 수밖에 없었다. 그래나 《훈민정음》은 사라지지 않고 새로운 길로 방향을 선회하여 발전해 나갔다.

이때 섬광처럼 나타난 것이 한글 서예의 새로운 탄생이었다. 한글 서예는 궁중에서 소설과 문서와. 서간의 필사를 통하여 화려하게 비약적으로 발전을 계속할 수 있었다.

한글 서체의 변천은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 규범과 예술적인 접근으로서 《훈민정음체》와 필사. 곧 기록을 묵적으로 하는 로 나눌 수 있다. 《훈민정음》에 기록된 최초의 한글 자형은 반듯하고 원만하며. 올곧고 방정한 기하학적인 도형의 틀을 갖추고 있었다. 그렇게 된 까닭은 새로 만들었기 때문에 다분히 이론적으로 설명이 필요했었고. 서예가들이 한문서예에 기초하여 방정하게 썼기 때문이었다.《훈민정음》의 정이지 서문에는 ‘상형이자방고전’이라고 기록되어 있다 그 의미를 살펴보면 한문서예 전서체의 획과 결구를 원용하여 차형. 곧 글꼴을 완성했다는 뜻이다. 그렇기 때문에 《훈민정음》 창제 당시의 자모의 글꼴은 획의 굵기가 일정하고. 결구는 좌우가 대칭이었고 선질은 직선과 곡선이 조화를 이루는 글꼴이었다. 글자의 크기도 고르고. 변화가 거의 없는 통일된 자형을 취하고 있었다. 예술적으로도 한 점 모자람이 없는 자형. 변화와 멋이 넘쳐나는 글꼴. 균형이 잘 잡혀 얼른 모기에도 아름다움이 충만하고 다양한 어울림. 결체와 획과 자모의 조합이 완벽한 글씨의 형태를 갖추었던 것이다.

세상에 처음 탄생한. 새로 만득어진 문자가 이렇게 흠 없이 완전할 수 있을까? 참으로 믿어지지 않는 불가사의한 일이 아닐 수 없었다. 지금 우리는 한글을 쓰면서도 이해하지 못하는 부분이 많은데. 하물며 한자만 쓰던 당시에 《훈민정음》의 창제와 그 반포는 놀라움을 뛰어넘는 그야말로 충격적인 사건이요. 기적 같은 감격적 쾌거였던 것이다.《훈민정음체》. 곧 한글 서체는 풍만하고 인정된 자형과. 좌우로 균형이 잡혀 흐트러짐이 전혀 없는 글꼴을 갖추고 있다. 그리고 예술적으로 볼 때 《훈민정음》은 서예는 물론 문자 예술과 손 글씨(Calligraphy)를 자유자제로 할 수 있는 지상에서 가장 멋진 문자인 것이다. 이런 한글이 우리의 문자라는 것이 우리 모두는 자랑스럽게 여겨야 할 것이다.

그렇게 한없는 긍지를 느끼면 느낄수록. 세종대왕의 그 탁월하고 앞서가는 지혜로운 예지에 또 한 번 놀라지 않을 수 없다. 지구상에서 문자 그 자체로써 예술작품이 될 수 있는 문자는 겨우 몇 개에 불과하다. 서예를 통해 사상과 의미의 전달은 물론 예술로 완전하게 조화를 이룰 수 있는 문자가 《훈민정음》. 곧 한글인 것이다.《훈민정음》은 처음부터 일관되게 안정된 글씨꼴을 가지고 있었다. 요즈음 널리 불러지고 있는 . 곧 는 필사하기에는 적합하지 않은 글꼴이었다. 예술적인 측면이 더 강하게 작용해서 멋은 있을지 모르지만 빨리 써야 하고. 쉽게 쓰기 위한 문자 생활에는 적합하지 않았던 것이다. 그렇기 때문에 《훈민정음》의 글씨꼴은 자연스럽게 필사하기 좋은 서체로 점점 변해 갔던 것이다.2. 《훈민정음》반포 초기의 전적에 나타난 《훈민정음체》가) 초기 전적《훈민정음》 반포 초기에는 《훈민정음체》로 쓴. 내용이 적어 낱장으로 된 창작 발간물은 없었다. 《훈민정음체》 쓴 모든 글은 양적으로 많은 내용을 담아야 했기 때문에 서책으로 엮어서 간행하였던 것이다.

이 시기의 한글은 거의모두 방정하고. 무겁고, 서예에 비중을 많이 둔 자형이라 말할 수 있다. 이 시기의 기록물은 매우 적다. 그렇지만 초판본을 비롯하여 중간본이 많아서 자형의 변천을 집작할 수 있다.

① 《훈민정음》 창제(필사본. 세종 25년. 1443년 음력 12월에 완성

② 편찬(세종 27년. 1445년 4월).

③ 《훈민정음》 반포(세종 28년. 1446년 음력 9월 상한 간행)

④ 간행(세종 29년. 1447년 5월).

⑤ 편찬(세종29년 1447년).

⑥ 간행(세종 30년 1448년).

⑦ 간행 세종31년. 1449년).

⑧ 간행(세종 31년. 1449년).

⑨ 간행(단종 3년. 1455년 음력 2월).

⑩ 간행(세조 5년 1459년).

⑪ 간행(세조 5년 1459년).

⑫ 간행(세조 7년. 1461년).이상의 서책들은 이 시기에 간행되었던 대표적인 전적들이다.

나) 《훈민정음》 이후의 전적《훈민정음》의 기록은 앞에서 언급했던 것처럼 필사의 어려움이 있었기 때문에 자형이 조금씩 우사형으로 변해갔다. 더 정확하게 말하면 한자의 해서체 글꼴로 변해 갔고. 필획의 성질이 방필로 변해갔다.이 시기의 기록물은 그다지 많은 편이 아니다. 희귀하다는 표현이 더 적합할 것이다. 이 시기는 계유정난( 1453년)을 비롯하여. 단종의 폐위(1455년). 집현전 학사를 중심으로 한 단종 복위 운동의 실패로 인한 병자사화(1456년). 단종의 노산군으로 강봉(1457년). 단종의 강원도 영월 청령포 자규루 유배 사건(1457년). 단종 서인으로 강봉(1457년). 그리고 단종의 의문사(1457년)등 우리나라 역사가 기록 된 이래 가장 참담하고 비인간적인 참극이 벌어졌다. 수양대군을 비롯한 한명회. 권람. 양정. 홍달손. 홍윤성 등은 수많은 인재들을 처참하게 죽이고 권력을 잡은 인면수심(人面獸心)의 인간들이었다. 수양대군은 그렇게 스스로 천륜을 어기면서 왕위를 찬탈하였던 것이다.

이때의 문제는 한글을 창제 과정에 많이 관여 했던 집현전 학사들이 모반에 가담했다 하여 을 폐쇄하고. 을 철폐하고. 《훈민정음》마저 천대하기에 이르렀다는 것이다. 그 결과 《훈민정음》은 비하되고. ‘언문’. 또는 ‘암글’이라고 부르게 되었고 천민들과 규중에서나 배우고 익히는 문자로 전략하고 말았던 것이다.

그들은 우리의 문화의 융성을 짓밟은 사악한 무리들이었다.그 시기는 언문 곧 한글을 경시하던 시기에서 문자의 변형이나 새로운 자형의 발전은 거의 없었다. 그런 사회적 변동 속에서 는 예술적으로 발전하지 못하고 완전히 사라져 가고 말았다. 다만 궁중에서 궁녀들을 중심으로 한글의 필사체인 궁체가 널리 퍼져 귀중한 서체의 발전과 함께 서예사적으로 빛나는 한글 서예문화가 창궐하게 되었다. 이 시기의 전적으로는

* 책자 자료 발췌 출처 : 사단법인 한국서예협회(2021 제 32호)에 발간. 저서 ‘훈민정음과 훈민정음체’ 농인 김기동. 참고로 지은 글(원작). ‘훈민정음과 훈민정음체’는 저의 홈피 문서 작성과정에서 탈자 및 문서의 변경으로 인해 그 내용이 조금 상이할 수도 있습니다.

* 작가가 지은 작품 ‘세계의 공통어 – 한국어’ 집필에 도움주신 분 : 대천 최병섭* 작품의 동기 : 이미 지구촌에 많은 학자 ‧ 지식인들에 의하여 ‘세계의 공통어 – 한국어’가 될 것이라는 주장에 대하여, 작자의 소 신은 작품 제목 ‘세계의 공통어 – 한국어’에 그 필요성 유발과 예상 진행과정 등을 사실적으로, 구체화한 예언서술 작품입니다.

* 우리는 한글이 있었기 때문에 “세계 선진국 대열에 설 수 있다”라는 긍지로 성군(세종대왕)의 어렵고 힘든 보살핌을 꼭 기억할 것입니다

* 1997년 10월 1일 유네스코에서 훈민정음이 세계 기록 유산으로 지정

2021년 5월 10일 동계 박 후 동

2021년 5월 10일 동계 박 후 동

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개

![20250601_123047[1].jpg](http://dongg.com/rb/files/2025/06/02/fc15895cdcdaa05d232a23ec9362716f.jpg)

![20250517_100903[1].jpg](http://dongg.com/rb/files/2025/05/23/749ce8ff98a6ce8ea1f2264fde8cfc4b.jpg)

![20250517_100903[1].jpg](http://dongg.com/rb/files/2025/05/19/1a830ee0e744d638215ac32f25d3485f.jpg)

신고

신고 인쇄

인쇄 스크랩

스크랩